せっかく脳機能マッピングな研究室に居るというのに、未だ脳科学の話を1ミリも書いていないので、そろそろ書いてみます。なお、知識的にはかなり浅いので、間違った記述がある可能性大です。(・・・と最初にまずexcuse。)

クオリア(Qualia)ってご存知でしょうか。wikiとかだと「感覚に伴う独特な質感」とか「主観的体験が伴う質感」とかいう説明がありますが、これは何かの感覚刺激を受け取った時に意識に発生する感覚内容のことです。つまり簡単に言えば、例えば■←これを見たときに、これを「赤い」と感じるのは、脳の中に「赤というクオリア」があるからなのです。

(註)脳の中にあると書きましたが、これはある意味間違いです。クオリアを生み出すのは脳の神経細胞間の関係性だからです。つまりこのニューロンがこのクオリアに対応しているというような、おばあちゃん細胞のようには存在していません。そういう意味で、現代の脳科学では■という波長XXXnmの光(電磁波)が網膜で受容され、視神経を順に発火させて電気信号として伝達され、一次視覚野(V1)、さらにはより高次脳機能領野へと伝わっていくという、「ある外的刺激に対する一連の情報処理」という写像関係を調べる知見を得ることはできますが、処理を行っている神経細胞間の関係性を調べることはできません。

しかしこのクオリアというものが厄介なのですよ。

複数の人が同じものを見たときに、全員が同じクオリアで感じているのかという問題です。例えば■←これを見たときに、「これは赤色です」とおそらく全員答えるでしょう。しかし極端な話を言えば、もしかしたら誰かはこういう色に見えているかもしれません。

これは、赤というもののクオリアが人によって違う可能性があるからです。例えば赤って何?と言われたときに、『りんごの色』だとか『ポストの色』だとか言うかもしれません。もしくは『波長 630-760 nm の光』とかでもいいです。

その上で、ポストが〒こう見えている人も居れば、〒こう見えている人も居るかもしれないということです。

じゃあどうすりゃいいのってことですが、ポストが〒でも〒でも、「何色ですか?」と問えば、両者は「これは赤色のポストです」と答えるはずです。この文脈で矛盾はありません。〒に見えている人も〒に見えている人も、2人とも「これは赤だ」と思っているので何の問題もありません。しかし確かに認識は違うのです。

クオリアは人と共有することはできないので、同じものを見ているからといって、同じものを感じているとは限らないのです。

これは色だけに言えることではありません。クオリアは感覚的なものだけでなく、痛みや恐怖など、あらゆるものについても言えます。つまり、同じ世界に居るとしても、人によって感じ方が異なっている場合がある、ということです。

いやー、なんか怖いですね。

・・・と、ここまでで終わっておけばいいのに、と悔やまれますが、続きを書きます。

なぜこのクオリアの話をしたかというと、今日ふとしたきっかけで

「1ねん3くみ桃ちゃん先生。」という漫画を久々に読み返したときに、これってクオリアのずれによるものじゃないのか?と思ったからです。

この物語のあらすじは以下。

主人公の栗本くんは、高校に入学してみると、明らかに幼稚園児にしか見えない桃原先生が担任の教師をしている。しかし桃原先生が幼稚園児に見えるのは栗本くんだけで、他の人の目には桃原先生はナイスバディな美人教師に見えるらしい。

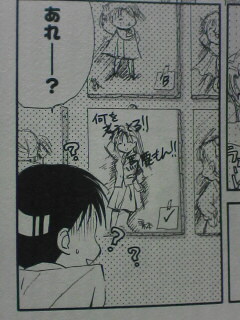

Fig.1 これが桃原先生。どうみても幼稚園児にしか見えない。

桃原先生は背が低くて黒板に届かないので台を使って教卓の上に立ったり、掲示板に張り紙をするときにでもおんぶをしてもらわないといけなかったり、遅刻をしたときの言い訳が「だってー ワンワンがうさちゃんポシェットとるんだもーん」だったりします。

栗原くんにとってはそれが教師として異常なことなのですが、それ以外の人にとってはそれが当たり前の行動、「ナイスバディな美人教師」がとってしかるべき行動となっています。ここの認識のズレによって、栗原くんは悩みます。

ある日、栗原くんが風邪を引いて熱を出すと、桃原先生が「ナイスバディな美人教師」(行動は幼稚園児のまま)に見えました。しかし風邪が治るとやっぱり元通りの幼稚園児な桃原先生に逆戻り。そこで栗原君は考えました。もしかして自分にだけ見え方が違うだけではないのか。他の人には美人教師に見えているが、自分にだけ幼稚園児に見えるのではないか。風邪を引いたときに見えたナイスバディな先生こそが皆の見えている桃原先生なのではないか、と。

Fig.2 熱を出したときに見えたナイスバディ(?)な桃原先生(行動は幼稚園児のまま)

そこで、ある日美術の時間で桃原先生をモデルに絵を描くとき、「この場合・・・どっちの先生を描けばいいんだろう・・・。大きいほう?小さいほう?」「やっぱみんなに見えてる方だよなぁ・・・」「とすると大きい方か・・・」と考えてナイスバディな桃原先生を描きました。しかし実際には、他の人の描いたものは幼稚園児な桃原先生でした。

Fig.3 どうやら他の人にも一応「幼稚園児」として見えているようです。

これから考えるに、どうやら桃原先生を見たときの視覚情報として網膜に飛び込んでくる input は同じですが、それを認識するためのクオリアが違うことによって、他の人には幼稚園児に見えていても、そうは認識していないのです。これは、同じ波長の光が飛び込んできているにも関わらず、

〒と認識したり

〒と認識したりするという先の例と同じですね。

自分の見ている世界は、単に"自分が認識している"だけの世界であって、他の人から見た世界は違った認識の世界なのでしょうね。

いやー。怖い。もしその認識が世間一般の人とズレていたら大変です。同じものを見て同じ認識をしているかどうかを確認する術がないだけに、もしかしたら自分だけが他の人とは違う世界に住んでいるかもしれないという不安を拭えません。

・・・でも何が一番怖いかっていうと、こんな漫画を持っている自分が一番怖い。

(そんなオチかよw)

PR

【2006/08/06 00:48】 WEBLINK [ ] NAME [ yuta ] EDIT

【2006/08/06 00:48】 WEBLINK [ ] NAME [ yuta ] EDIT

【2006/08/07 03:06】 WEBLINK [ ] NAME [ d ] EDIT

【2006/08/07 03:06】 WEBLINK [ ] NAME [ d ] EDIT

【2006/08/08 01:46】 WEBLINK [ ] NAME [ d ] EDIT

【2006/08/08 01:46】 WEBLINK [ ] NAME [ d ] EDIT

【2006/08/09 22:35】 WEBLINK [ ] NAME [ pe ] EDIT

【2006/08/09 22:35】 WEBLINK [ ] NAME [ pe ] EDIT